لم يكن ذاك الشاب العشريني وقتها يدرك حين خرج يهتف بالحرية ورفض القمع أن يأتي يوم لا يستطيع فيه أن ينبس ببنت شفة، ولم يكن ذلك الرجل الأربعيني الذي قضى في المظاهرات ضد الفساد وطلباً للحياة الكريمة يعلم أن أبناءه سيسكنون من بعده مدن الصفيح وفي المقابر، ولم تكن تلك المرأة التي خرجت لتطلب وظيفة تدر عليها دخلاً تتخيل أن تصبح هي نفسها الوظيفة، حتى ذلك الرجل الستيني الذي خرج لتكون مملكته جمهورية إسلامية لم يكن ليخطر بباله أن يتحول بلده إلى مزرعة للملالي استبدلوا فيها العمامة والعباءة بالتاج الملكي... لم يكن كل هؤلاء يعلمون حين خرجوا عام 1979 لإطاحة شاه إيران محمد رضا بهلوي، أنهم بأيديهم صنعوا ديكتاتورية ذهبت إلى حدٍ تصبح معه أيام الشاه «أزهى عصور الديمقراطية والرفاه»... بعد أربعين عاماً من حكم الملالي كيف أصبحت إيران والمنطقة والعالم؟

كان الشاه محمد رضا بهلوي مسكوناً بحلم استعادة الإمبراطورية الفارسية القديمة، وبناء دولة إيرانية على الطراز الحديث، فعمل على إحياء القومية الفارسية عبر بتّ الصلة مع كل ما هو إسلامي، ظناً منه أن الإسلام يقف عائقاً أمام تحقيق هذا الحلم، ومتبنياً نظرية الجذور الآرية للعرق الفارسي التي تربطه ببعض الدول الأوروبية، وهي النظرية التي دعمها المثقفون والتنويريون الفرس، اعتقاداً أن هذا الربط العرقي يستتبع ربطاً وتشابهاً على المستويات الثقافية والاقتصادية والعسكرية.

توترت علاقة الشاه بالشعب الإيراني على المستوى الداخلي؛ فقمع الأقليات وهضم حقوقها وأراضيها لصالح العرق الفارسي، بل امتد القمع إلى داخل العرق الفارسي نفسه لصالح رؤيته هو لمستقبل وطموح الدولة الإيرانية.

ووجّه موارد الدولة بشكل شبه كامل لتحقيق «الدولة الحلم» على أرض الواقع، وللإنفاق ببذخ على صورة إعلامية متخيلة لهذه الدولة، وهو ما زحف على حق الشعب الإيراني في عيش حياة تساوي ما تتمتع به دولته من موارد ومقدرات.

في 11 فبراير (شباط) 1979، اجتاح الشعب الغاضب، بدعم من وحدات بالجيش تم الدفع بها لمساعدة الخميني، ومجموعات من رجال العصابات، العاصمة طهران بالكامل، ثكنات الجيش، ونقاط الشرطة، ومقر السافاك، والسجون، ومقر رئيس الوزراء، والبرلمان، كلها انهارت أمام غضب جمهور متدفق "انهار نظام الشاه وانتصرت الثورة".

شعار يتكرر

في عام 1979 دوّى في كل إيران هتاف «الموت للديكتاتور» لإطاحة الشاه، وتظهر مشاهد مصورة المتظاهرين وهم يحرقون صور محمد رضا بهلوي، وبعد أربعين سنة؛ ها هو الهتاف نفسه يعود من جديد «الموت للديكتاتور» مقصوداً به هذه المرة المرشد الإيراني علي خامنئي، ويطال الحرق صورتي المرشد الأول الخميني والمرشد الثاني خامنئي، وكأنه قُدّر للشعب الإيراني أن يرزح تحت نير المشهدين وفيما بينهما.

فور إطاحة الشاه، عمل الخميني على تثبيت نفسه على كرسي السلطة، وأثبت لنفسه في الدستور الإيراني صلاحيات ما كان ليحلم بها الشاه نفسه، ورغم أن حكم الشاه كان ملكية دستورية، فإن حكم وصلاحيات الخميني لم يكن ليفكر فيهما موسوليني ولا حتى الزعيم النازي هتلر، فأصبح بوسع الخميني، وبالتالي خامنئي، حسبما يذكر آرنولد إبراهيميان، تحديد مصالح الإسلام، ووضع الإرشادات العامة للجمهورية الإسلامية، والإشراف على تنفيذ السياسات، والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبوسعه منح العفو العام، بل التصديق على انتخاب الرئيس وعزله، وتعيين قائد الجيش وقائد الأركان وقادة الأفرع الرئيسية ورئيس القضاء، وفحص المرشحين لهذه المناصب، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبإمكانه إعلان الحرب والسلم، وتعبئة القوات المسلحة، وعقد مجلس الأمن القومي، وتعيين مدير الإذاعة والتلفزيون والمشرف على مكتب أئمة الجمعة ورؤساء المؤسسات الدينية ورؤساء تحرير الصحف الرسمية، وله صلاحية إلغاء القرارات التشريعية، حسب ما ورد في نصوص الدستور الإيراني نفسه.

بل أعطى الخميني لنفسه صلاحيات لم تكن لدى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، فباعتبار أن الحكومة الإسلامية كيان مقدس، وهو رئيسها الفعلي، فإنها الركن الأول من أركان الإسلام، ولها الأولوية على الأركان الأخرى مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل شهادة التوحيد، ويقول الخميني في كتابه «الحكومة الإسلامية» إن الحكومة التي يرأسها هو فعلياً «يمكن لها أن تعلق أياً أو كل الأركان الثانوية»؛ وهو هنا يضع نفسه وضعاً صريحاً لا لبس فيه في مقام الألوهية الذي لم يعلق مطلقاً، وليس هناك احتمال أن يعلق، ركناً مثل شهادة التوحيد أو الصلاة، واللافت أنه بعد كل هذه السلطات التي منحها الخميني لنفسه في الدستور، يرى «القائد الأعلى في عين القانون متساوياً مع كل أعضاء المجتمع».

وقد نصب الخميني نفسه في الدستور قائداً وزعيماً لثورة لم يكن هو محركها الرئيسي ولا جماعته المشارك الأوحد فيها؛ بل شاركت فيها كل أطياف الشعب الإيراني؛ الفكرية والثقافية، وكل شرائح المجتمع وفئاته الاقتصادية، وكل أعراقه التي تزيد على 20 عرقاً، وتتحدث أكثر من 20 لغة، كما شارك في هذه الثورة أتباع كل الديانات تقريباً، إلا إن الخميني أكل كل من شارك في الثورة، وذاق من قاموا بها على يد «الحرس الثوري» و«الباسيج» ما لم يذوقوه على يد «السافاك»، وعمل على فرض رؤيته ونظريته المتمثلة في نظرية ولاية الفقيه، التي كانت بنداً هامشياً مرفوضاً في ثنايا الدرس العلمي الحوزوي، والتي أتاحت له البقاء على كرسي السلطة مدى الحياة، وبطبيعة الحال القضاء قضاء مبرماً على بقية النظريات السياسية والآيديولوجيات الدينية.

وأصبحت الدولة الآن تتحكم في وسائل العنف المنظم. فعبر رحلة امتدت على مدى نحو نصف قرن من الزمان؛ وبعد تحكم الشاهات في مقاليد الأمور وكل صغيرة وكبيرة في البلاد تحت لافتة قومية، عادت إيران إلى حيث بدأت؛ دولة فردية شمولية قمعية أحادية السلطة؛ لكن هذه المرة تحت لافتة دينية طائفية بيد الملالي، وبعد أن حكم ناصر الدين شاه في نهاية القرن التاسع عشر إيران بوصفه ملك الملوك، والملك الحارس، والخاقان، وظل الله على الأرض، ووعاء العدل، والحكم الأعلى، وقائد العقيدة، وحامي الرعية، ومحور الكون، ولم تكن الدولة سوى امتداد لشخصه الملكي الذي يتمتع بالسيادة، عادت الفكرة نفسها في نهاية القرن العشرين مع حكم آية الله الخميني بثوب جديد وتحت عباءة دينية هذه المرة، وبأسماء ومسميات مبتكرة، مثل قائد الثورة، وقائد المستضعفين، ومؤسس الجمهورية الإسلامية، ولم تدّعِ جمهوريته الحديث بالنيابة عن إيران والشيعة فقط؛ بل عن الجماهير الثورية ومستضعفي العالم، وهي مصطلحات يستحيل حتى تصورها في القرون السابقة وحتى في عصور الظلام.

حرب العراق... الفرار من وعود الثورة عبر تصديرها

حتى يضمن الخميني تجييش الشعب الإيراني خلفه وعدم مساءلته عن أهداف الثورة والإنجازات التي حققها بعد توليه زمام السلطة بعد الشاه، توجه إلى حيلة قديمة متجددة، تتكون من عناصر عدة؛ من اتهام كل المعارضين له بأنهم أعداء للإسلام، إلى قضية الرهائن الأميركيين التي يرى محللون أنها المعركة المفتعلة التي عملت على إقصاء المعارضين وتمرير الاستفتاء على الدستور الذي أرسى صلاحيات الخميني وكل المرشدين من بعده، إلى العمل على إبقاء زخم الثورة هادراً عبر محاولة تصديرها، إلى إيهام الشعب على الدوام بوجود عدو خارجي يتربص به الدوائر، فكان إعلان الخميني الحرب على العراق، إلى البرنامج النووي حالياً، والدفاع عن المراقد الشيعية في أنحاء الوطن العربي.

في المجمل يسعى نظام الملالي إلى عسكرة حياة الشعب الإيراني حتى لا يدع مجالاً للتفكير في تحسين الحياة المعيشية، وحتى يجد مبرراً لقمع المعارضة الداخلية لنظام ولاية الفقيه، وفراراً من المطالبات الداخلية والمساءلات عن الوعود الضخمة قبل الثورة بالسمن والعسل والحرية والمساواة.

يقرر مؤرخون وكتّاب وباحثون أن الخميني كان الساعي نحو الحرب عبر محاولة تغيير بعض التفاصيل الخاصة ببعض الاتفاقات الحدودية؛ خصوصا على شط العرب، وهي الحرب التي فكر فيها نظام الخميني فور ظهور المطالبات بتحقيق وعود الثورة، من حرية وقضاء على الفساد؛ إلى حياة كريمة ومساواة اجتماعية. وكان من دوافع الخميني أيضاً ظنه أن شيعة العراق سيقفون إلى جانب الإيرانيين الشيعة في هذه الحرب، معتمداً على أنه عاش بينهم سنوات طويلة خلال فترة نفيه في العراق، وأنهم سيثورون على نظام الحكم في بغداد، ليتسنموا هم زمام السلطة فيصبحوا تابعين لولاية الفقيه.

سنوات ثمان أكلت الأخضر واليابس في كلتا الدولتين، لكن الخميني رأى أن هذا ثمن مقبول لديه للبقاء على كرسي السلطة، رغم كل التدخلات الأممية والدولية والإقليمية لوقف هذا النزف الهائل في الأرواح والمقدرات، ورغم الوساطات من علماء مسلمين كثر لوقف هذه الحرب.

يروي هوشنك نهاوندي، وهو أستاذ في جامعات غربية عدة وكان وزيراً للتعليم العالي في إيران أيام حكم الشاه، في كتابه الموثق «الخميني في فرنسا»، واقعة توسط أكثر من 400 من علماء المسلمين لوقف هذه الحرب، وقبول الرئيس العراقي آنذاك بهذه الوساطة، بل إن المؤلف يورد أن الرئيس العراقي خرق البروتوكولات الرئاسية وقرر الموافقة على ما يتوصل إليه هؤلاء العلماء في اجتماعهم في بغداد، لكن الخميني رفض استقبالهم، وفي حديث إذاعي كال لهم الشتائم والاتهامات. وفي النهاية وبعد ثماني سنوات اضطر الخميني إلى «تجرع كأس السم» بالموافقة على وقف إطلاق النار، حين أحس أن الحرب بدأت تهز كرسي السلطة من تحته، وبعد أن دمرت كلتا الدولتين على المستويات كافة.

الميليشيات أداة إيران الأولى لزعزعة استقرار المنطقة

لم يضيع النظام الإيراني وقتاً بعد نجاحه في ركوب ثورة الشعب الإيراني؛ فعمل على تحقيق حلم استعادة الإمبراطورية الفارسية الذي كان يسعى الشاه إلى تحويله إلى واقع، فالنظامان الشاهنشاهي والثيوقراطي في إيران - حسبما يرى الباحثان علم صالح وجيمس وارل - وإن اختلفا ظاهرياً في الهوية والوسائل، تجمعهما الأهداف نفسها، التي ترتد بجذورها إلى طبيعة الشخصية الفارسية المتسمة بالاستعلائية، ففي المجال العسكري عمل إنشاء ميليشيات عسكرية غير رسمية موازية للقوات المسلحة، وقام بتسليحها تسليحاً تاماً، وأطلق عليها أسماء عدة؛ ومنها «الحرس الثوري» مع وحداته البرية والبحرية، وتكوين ميليشيات داعمة تعرف باسم «الباسيج»، وأنشأ وحدات دينية تعمل على مراقبة أعضاء هذه الميليشيات وتوجهاتهم الفكرية ومتابعتهم باستمرار.

كما أنشأ وزارة الاستخبارات الرسمية وأخرى موازية لها تابعة لـ«الحرس الثوري»، قامتا مقام «السافاك» في عهد الشاه، غير أنهما أكبر وأكثر قوة لمراقبة الداخل الإيران والعمل الخارجي كذلك، وأشنع من «السافاك» في ممارسة القمع، كما أنشا «فيلق القدس»، وهو المعادل لقوات الحرس الإمبراطوري أيام الشاه، مطلقاً اسم «فيلق القدس» عليه في محاولة لاستغلال التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية.

هذه الميليشيات الداخلية كانت الأساس للميليشيات الخارجية التي يستخدمها النظام الإيراني أداة للسيطرة على دول الجوار وزعزعة استقرار المنطقة.

يعلم الملالي أن الاضطرابات والقلاقل وعدم الاستقرار والاختلالات الأمنية أفضل الظروف لتمرير أجندته التي لا ترمي إلى فرض النفوذ فحسب؛ بل استتباع دول المنطقة الكامل لولايته، انطلاقاً من فكرة ترتد بالتاريخ إلى عهود ما قبل الإسلام من أن الدولة الفارسية حكمت في القديم هذه المنطقة من أفغانستان إلى المغرب العربي والقسطنطينية، ومن أذربيجان إلى اليمن. وساعدها في هذا التحرك الحالي عوامل عدة؛ منها الاتفاق النووي الذي أتاح لها الإفراج عن أكثر من 150 مليار دولار أميركي كانت مجمدة لدى الدول الغربية، فعملت على توجيه هذه الأموال ليس إلى الداخل الإيراني الذي يعاني تحت وطأة أرقام اقتصادية منهارة؛ بل إلى دعم ميليشياتها في المنطقة.

كما ساعدتها على ذلك الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة منذ عام 2011

.

أحقاد على العراق لا تنتهي

يعد العراق الدولة الأهم على خريطة النفوذ الإيرانية؛ لما للعراق من ثقل ووزن في المنظومة العربية، وبالتالي فقضم العراق من المنظومة العربية يعد خصماً هائلاً من الرصيد العربي؛ وفي الوقت نفسه إضافة لا تضاهى للرصيد الإيراني، لذلك عمل النظام الإيراني بشراسة بعد انهيار النظام السابق في العراق عام 2003 على محاولة استتباع هذه الدولة العربية العريقة سياسياً واقتصادياً وحتى دينياً واجتماعياً وثقافياً لمنظومة تصدير الثورة الخمينية، ومحاولة تحقيق الحلم القديم للخميني بالسيطرة على هذه الدولة الذي خاض في سبيله حرباً امتدت ثماني سنوات.

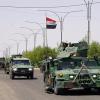

وتعد الميليشيات العراقية المحلية الأداة الإيرانية الأهم في سبيل سيطرتها وفرض نفوذها على الدول المستهدفة، فعملت على تكوين الميليشيات في العراق حتى قبل السقوط الفعلي للنظام العراقي السابق، فتشكلت ميليشيا «حزب الله العراقي» بعد سقوط النظام العراقي عام 2003، وظهرت بالتزامن ميليشيات إيرانية عديدة؛ منها «كتائب لواء أبي الفضل العباس» و«كتائب كربلاء» و«كتائب السجاد» و«كتائب زيد بن علي»... وغيرها الكثير.

وقد توحدت جميعها تحت لواء «حزب الله العراقي» في عام 2006. وكانت هذه الميليشيا المسلحة طرفاً في حرب طائفية ضد المكونات العراقية الأخرى، من أجل تثبيت النفوذ الإيراني.

كما تشكلت ميليشيات أخرى مثل «عصائب أهل الحق» عام 2006، بدعم إيراني مباشر، وقد انشقت عن ميليشيا «جيش المهدي»، وباتت «العصائب» أحد المكونات الرئيسية في «الحشد الشعبي» الذي تشكل عام 2014، إلى جانب «كتائب حزب الله» و«منظمة بدر» و«قوات الشهيد الصدر»، ثم توسع «الحشد» من المتطوعين الشيعة، وقد اتهم بالتورط في مجازر ضد المدنيين في المدن ذات الغالبية السنية، ثم تم صبغه بالصبغة الرسمية وأصبح اسمه «هيئة الحشد الشعبي» بعدما ارتفعت حدة المطالب بحله، لكنه ظل العصا الغليظة لبسط النفوذ الشيعي في العراق؛ وحتى في سوريا.

الطريق البرية من طهران إلى سواحل المتوسط السورية

تعد سوريا، إلى جانب العراق، الرئة الكبرى في المشروع الإيراني للهيمنة وبسط النفوذ في المنطقة، لذلك حين بدأت الثورة السورية تحولت إيران من الموقف البراغماتي الداعم للتحولات السياسية في تونس وليبيا ومصر واليمن، إلى المدافع الأول والسبب الرئيسي لبقاء النظام السوري على سدة الرئاسة، فقد عملت على تدعيم بشار الأسد في البداية سراً، ثم ما لبثت أن تحولت إلى منهج الإعلان، وعملت على إرسال ميليشيات مسلحة من وكلائها كافة، ما عدا الحوثيين لانشغالهم بمحاولة الاستيلاء على اليمن، فاستجلبت ميليشيات من دول عدة من المؤيدين لها والتابعين لنظرية ولاية الفقيه؛ فأتت ميليشيات «حزب الله» اللبناني، وميليشيات «فاطميون» و«زينبيون» من أفغانستان وباكستان، والميليشيات العراقية، بل أتت ميليشيات طائفية من أفريقيا لدعم نظام الأسد في سوريا بحجة الدفاع عن المراقد الشيعية، حتى زاد عدد ما تمتلكه إيران على 50 ميليشيا مسلحة تعمل تحت إمرتها في سوريا.

وتسعى إيران إلى ديمومة الصراع في سوريا ريثما تستطيع بسط سيطرتها على كل الأراضي السورية وتأمين الطريق البرية التي تبدأ من طهران وتنتهي فوق رمال البحر الأبيض المتوسط، لذلك عملت على تعطيل كل المبادرات والجهود الهادفة إلى الوصول لحل سياسي للأزمة السورية، وفضلت الحل العسكري الذي تراه الأمثل للمحافظة على النظام السوري الموالي لها. كما استخدمت تنظيم داعش بوصفه قنبلة تفريغية للمناطق السنية الكثيفة في غرب العراق وشرق سوريا، لتنفيذ التغيير الديمغرافي التي تطمح إليه في المنطقة عبر إحلال المكون الشيعي الموالي لها محل المكون السني، بتوطين ميليشياتها الأفغانية والباكستانية والعراقية في هذه المناطق باستخدام القانون السوري رقم «10» الذي يتيح لها الاستيلاء على أراضي وممتلكات السنّة المهجرين من مناطقهم.

البحرين؛ تاريخ من مؤامرات طهران

دعمت إيران عبر «الحرس الثوري» و«فيلق القدس» تأسيس تشكيلات وخلايا عدة في البحرين؛ منها «سرايا المختار» أواخر عام 2011، التي اعتمدت أسلوب حرب العصابات والهجمات الخاطفة والتفجيرات ضد الأهداف المدنية وقوات الأمن. كما دعمت تأسيس «سرايا الأشتر - البحرين» في 2012.

وقد ظهر بعد ذلك كثير من التنظيمات التي تتخذ أسماء مختلفة، منها «سرايا المقاومة الشعبية»، و«طلائع التغيير»، وقد تبنت هذه التنظيمات كل العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها في البحرين.

بيد أن تاريخ محاولات زرع الفوضى والاحتلالات الإيرانية في الخليج العربي يعود إلى حقبة الشاه، باحتلال الجزر الإماراتية الثلاث مطلع السبعينات من القرن الماضي.

ومع بديات الثورة الإيرانية التي اختطفها الخميني وأتباع نظريته، أحبطت البحرين محاولة انقلاب مسلح عام 1981 خططت له ما تسمى «الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» بدعم من إيران، كما كشفت البحرين عام 1996 عن تنظيم سري باسم «حزب الله» تلقى المتورطون فيه تدريباً عسكرياً في إيران وتآمر لقلب نظام الحكم.

ثم توالت نجاحات قوات الأمن البحرينية في كشف وإحباط عمليات إرهابية خططت لها إيران ودربت منفذيها ومولتهم بالمال والعتاد العسكري والمواد المتفجرة.

الثورة الإيرانية؛ قصة وعود "في انتظار جودو"

بعد موت الخميني وقبض خامنئي على زمام السلطة، اتخذت إيران خطاً منهجياً في الداخل يقوم على تقديم الوعود تلو الوعود للمنخدعين بالنظام والموالين له بتحسين الحياة الاجتماعية، ومزيد من سحق وتهميش الأقليات، وأصبح الثقل الذي وقع على المشاركين في الثورة أعظم بكثير مما وقع على أنصار الشاه الملكيين.

وفي الخارج عملت طهران على المراوحة والتبديل بين رؤساء تدّعي أحياناً أنهم إصلاحيون وأحياناً أخرى أنهم محافظون؛ في تذكير بسياسة الحمائم والصقور في إسرائيل، غير أن رَسَنَ جميعم في يد خامنئي، ولا يحيدون قيد أنملة عن نهج الخميني الساعي إلى إعادة إحياء الإمبراطورية الفارسية المتلفحة بعباءة الدين.

تقول صحيفة الـ«إيكونوميست» "على الرغم من أن إيران دولة إسلامية مشبّعة بالدين والرمزية الدينية، فإنها تتحول بازدياد إلى بلد مقاوم لرجال الدين. يميل الإيرانيون إلى السخرية من الملالي ويتداولون بعض النكات الخفيفة عنهم، وهم بالتأكيد يريدونهم خارج خصوصياتهم، وبصفة خاصة فإن الإيرانيين لا يحبون رجال الدين السياسيين".

«كل شيء يصنع في الخفاء في إيران؛ الجنس، والمخدرات، حتى اقتصاد هذا البلد الغني يجري في سراديب؛ ففي حين أن حسابات الملالي والجنرالات ممتلئة، فإن عامة الإيرانيين يعانون من وضع اقتصادي سيئ، أدى في النهاية إلى ظهور العديد من الاحتجاجات والمظاهرات التي تُقمع بالقوة من قِبل النظام»؛ كما يرى المحلل والمؤلف آندرو سكوت كوبر.

الذي يضيف: «لا خيار أمام الرجال الذين يديرون إيران سوى إعادة تقييم طموحاتهم الإقليمية. سيتعيّن عليهم العثور على وسائل لتعزيز الإنفاق الاجتماعي، وإحدى الطرق ليفعلوا ذلك إعادة توجيه الموارد بعيداً عن وكلائهم الإقليميين الذين استهدفهم شطر كبير من الحنق المحلي، ودفْعها نحو الاقتصاد المحلي. سيكون عليهم التركيز على خلق فرص العمل، والمزايا الاجتماعية، والإسكان...».

وتعد الباحثة هالة اسفندياري أن «الثورة الإيرانية قصة وعود مكسورة، وفرص ضائعة، وحكومات غير ذات كفاءة... لم تتم تلبية تطلّعات ملايين الإيرانيين الذين أدلوا بأصواتهم في عام 1979، تأييداً للجمهورية الإسلامية وسعياً إلى تحقيق الازدهار والحرية.

فقد حصل الإيرانيون في نهاية المطاف على السلطوية بدلاً من الديمقراطية، وعلى الفساد والمحسوبية بدلاً من حكومة خاضعة للمساءلة والمحاسبة. وتمت كذلك التضحية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات تحت شعار الدين. وبدلاً من السلام، حصل الإيرانيون على الحرب الإيرانية - العراقية المدمّرة التي استمرت ثماني سنوات.

أما على مستوى السياسة الخارجية، فقد تم تبذير الأموال التي كان يمكن إنفاقها لتحسين حياة الإيرانيين، على مغامرات غير محسوبة في العراق ولبنان وسوريا واليمن. فإيران لاعبٌ أساسي في الشرق الأوسط، بيد أنها لا تملك أي صديق فعلي إقليمياً أو دولياً.

وبعد أربعين عاماً على الثورة، لا تزال إيران سجينة خلف قضبان آيديولوجيتها وشعاراتها التأسيسية، التي ينبذها الجيل الشاب؛ أطفال الثورة الإيرانية».