مصطفى الأنصاري

يدور التساؤل بين أروقة بحث وجدل في قارات عدة، عما يجعل الإرهاب حتى اليوم يشكل ظاهرة مهددة للبشرية حتى في أزمة كورونا هذه الراهنة، وذلك على الرغم من استهلاك جهود مضنية في سبيل مكافحته وجعل العالم أفضل... لماذا؟

لا أحد يعرف الإجابة النهائية حتى الآن. وهذا أمر مثير بحجم الإرهاب نفسه. إذن لماذا تتحرك الجيوش وتنشأ التحالفات وتسقط الدول وتتشكل الميليشيات، إن كنا لا نعرف لماذا؟ فمنطق الأمر يقتضي ألا تقوم دولة متحضرة مثل أميركا بتخصيص المليارات من موارد شعبها وتهدر حياة الآلاف من جنودها، وهي لا تعرف لمَ تفعل ذلك. ولا تتوقع نتائج مبنيات على فرضيات علمية لمآل ذلك التدخل.

البحث عن أجوبة لأسئلة الإرهاب

الجانب الاجتماعي لا يقل أهمية. فلماذا بعد كل هذا الضخ الإعلامي والثقافي عن الإرهاب ومخاطره منذ عقود، لا يزال الأستاذ والأب والصديق يفاجأ بتحول أقرب الناس إليه نحو التطرف أو الإرهاب من دون أن يتمكّن من مجرد التكهن، حتى يساعد أو يقلص مخاطر من قبيل إطلاق الرصاص على المصلين في نيوزلندا، أو طعن أبرياء في حافلة في لندن، أو تفجير مجمع سكني في الرياض أو الدار البيضاء وإسلام آباد.

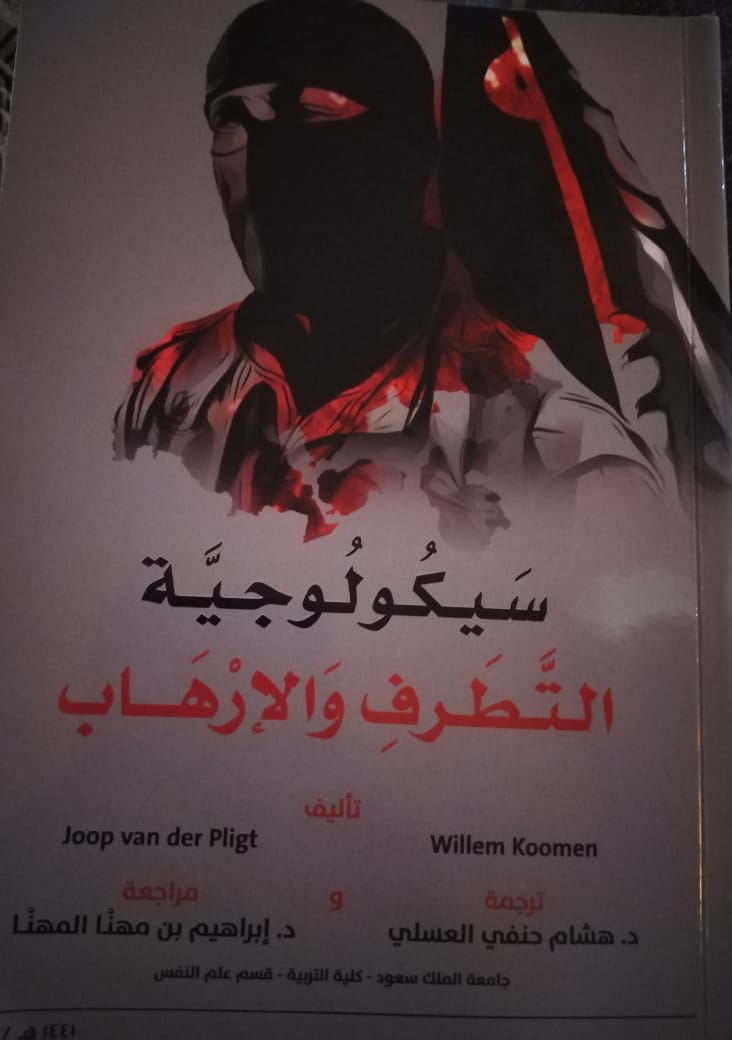

هذه الأسئلة وغيرها، هو ما تبحثه دراسة حديثة، تناولت "سيكولوجية التطرف والإرهاب" من الجانب النفسي والأكاديمي، في حدود إمكانات الباحثين وليام كومن، وجوب فان دير بليج، الذي توفي قبل أن يرى جهده يتحول من نسخة "هولندية" محلية أقل غنى بالأمثال والاستطرادات، إلى أخرى دولية إنجليزية، ثم عربية قدمتها جامعة الملك سعود في السعودية عبر المترجم هشام حنفي العسلي، ومسانده بالمراجعة الدكتور إبراهيم المهنا من قسم علم النفس في الجامعة إلى القارئ العربي الذي شهدت منطقته حتى اليوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشد موجات الإرهاب ضراوة.

وهي المنطقة التي قال المترجمان إنها عانت طويلاً نُدرة ما نشر بلغتها عن "سيكولوجية التطرف والإرهاب"، على الرغم من أفكار الإرهاب التي وصفاها بالملتبسة والمتناقضة أحياناً، وأسئلته التي يصعب الوصول إلى أجوبتها اليقينية، مثل "لماذا يظهر التطرف والإرهاب في مجتمع بعينه ولا يظهر في مجتمعات أخرى؟ ولماذا يصبح بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم للتطرف والإرهاب؟ ولماذا ينسلخ شخص من مجتمعه وينزوي بعيداً عنه، ليحيا حياة شاقة محفوفة بالمخاطر؟ وما المبررات التي سولت له قتل أبرياء لا شأن لهم به؟ وما الذي يجعله في لحظة فارقة ينهي حياته وحياة من حوله من دون تردد، ومن دون أي خوف أو أسى"؟

وهي أسئلة يقر المترجمان مثل الكاتبين بأنها "لا توجد إجابات قاطعة عن معظمها"، بسبب غياب حركة بحث علمية "تواكب الظرف الجلل"، بحسب وصفهما، هذا مع التسليم بأن الشعوب العربية كانت "أكثر من ذاق ويلات التطرف ووبال الإرهاب، وأكثر من دفع أثماناً باهظة في مكافحتهما ومعالجة تداعياتهما".

"التنبؤ" وضالة الإجابات الشافية

لكن ما يعتبره المترجمان إشكالاً عربياً، يوسع المؤلفان دائرته فينظرون إليه كمعضلة عالمية، منعت الحرب على الإرهاب أن تؤتي أكلها حتى اليوم، بوصف جهود المحاربة، ظلت دُولةً بين أطراف ليس بينها لغة مشتركة، إن لم تكن يلعن بعضها بعضاً، بين "باحثين في الجامعات لا يعرفون شيئاً، واستخبارات لا تفهم شيئاً".

ونقلت الدراسة عن أحد الخبراء في البحوث المتصلة بالإرهاب، ويدعى مارك سيجمان نقداً لاذعاً لاتجاهات الخطاب والفعل السياسي المضاد للتطرف، لدى تقييمه بحوث الإرهاب في 2014، خلص منه إلى أن "عقوداً من التمويل الحكومي الضخم ودخول كثير من الباحثين الجدد إلى حقل الإرهاب لم يكفلا الحصول على إجابات شافية حول الأسباب التي تجعل بعض الأشخاص ينتهجون طريق العنف السياسي".

ولاحظ مفارقة بدت مستفزة للكثيرين في منطقة الشرق الأوسط، هي أن التقدم المحدود في فهم الظاهرة بالنظر إلى عمرها الطويل منذ الانشغال بها بعد 11/9/2001، "يتناقض مع تزايد أعداد الهجمات الإرهابية وما ينجم عنها من ضحايا. في حين استحوذت الأسباب التي تعرض بعض الأشخاص على التحول إلى العنف السياسي كثيراً من كتاب الصحف شائعة الانتشار".

التقييم الذي انتهى إليه الباحث سجمان الذي بنى دراسته على نتائج حادثة ماراثون بوسطن في 15 أبريل (نيسان) 2013 وما قبلها، أوصله للقناعة بأنه "لا يمكن للمجتمع الأكاديمي، ولا للأجهزة الاستخباراتية تقديم إجابة وافية عن أسباب التحول إلى العنف السياسي... لأن الأجندة البحثية بعد 11 سبتمبر (أيلول) وضعها أشخاص غير خبراء، وكانت أجندة سياسية في المقام الأول، فتمويل البحث غالباً ما يعكس النظرة الضيقة للجهات الممولة، القائمة في الأساس على افتراضات سابقة وسوء فهم".

فهم الأكاديمي ومعرفة الأمني في تضاد

وهكذا نشأ بالنسبة إلى الدارسين نسقاً ينصران فيه نظرية الكاتب الذي سبقهما مارك سجمان، بأن الطرفين المهتمان بمعرفة إجابة على الأسئلة المهمة حول العنف السياسي لا يتعاونان في أداء ذلك، فلا يسمح غالباً للمجتمع الأكاديمي بالوصول إلى مصادر المعلومات الأولية المتوافرة لدى أجهزة الاستخبارات، فنتج من ذلك وفق سجمان "محللون استخباراتيون يعلمون كل شيء، لكنهم لا يفهمون أي شيء، في مقابل أكاديميين يفهمون كل شيء، لكنهم لا يعرفون أي شيء".

عزز ذلك اعتقاد عدد من الباحثين أن الطرفين يقومان بمهام مختلفة، إذ تهدف جهات الاستخبارات إلى منع الهجمات، فيما الباحثون معنيون بقراءة أنماط الشخصية الإرهابية والدوافع والظروف المحيطة. لكن في نهاية المطاف يغيب الأثر المنشود من جميع الأطراف في الجملة، فالمشكلة الإرهابية تتفاقم بدلاً من أن تنحسر.

وأمام ذلك يعزو كاتبا الدراسة، ومن يشاطرهم الرأي من الباحثين صعوبة "التنبؤ" إلى ذلك التنافر، عكس التفسير للظاهرة الذي أصبح ممكناً، غير أننا حتى لو فهمنا السلوك الداعي إلى اتجاه شخص ما للإرهاب بعد الإقدام على ذلك، يقول الباحثان فإن "التنبؤ" بذلك قبل حدوثه جزماً، لا يزال هو السؤال الجوهري الذي لا يجد الجميع إجابة قاطعة عنه.

وقالا "تزايد فهمنا للتطرف والإرهاب لكن هذا لا يعني أننا قد توصلنا بالفعل إلى أداة تشخيصية محكمة، يمكنها التنبؤ بمن يتحول إلى العنف، ومتى يحدث ذلك، وما إذا كنا قادرين على تحديد عدد ثابت من السوابق التي تؤثر في قرار الشخص بتبني العنف، أو تحديد عدد ثابت من المراحل التي ينتقل عبرها الأشخاص عندما يقررون التحول إلى العنف، ويبدو أن السعي إلى إقرار نموذج عالمي للتنبؤ بقرار التحول إلى العنف السياسي غير واقعي".

لكن تعذر التنبؤ بحدوث الإرهاب ومعرفة شخصياته المنتظرة قبل أن تعتنقه أو تنفذه، لا يعني الجهل بالعديد من الظواهر التي وجدها الباحثان لدى دراستهما أنواع الإرهاب الأربعة "الجناح اليساري أو الثوريون الاجتماعيون، والجناح اليميني، والقوميون الانفصاليون، والدينيون"، فتناول هذه الأنواع بالشواهد، وتحليل تعاطي الدول معها، مما يجعل الكتاب مختلفاً عن عدد من البحوث، ذات الاتجاه النمطي الذي يختصر الإرهاب في جانبه الإسلامي فقط، أي الديني في هذا الكتاب. وأشارا إلى أن باحثاً يدعى بوست أضاف نوعاً خامساً من الإرهاب، أطلق عليه "إرهاب القضية الواحدة" الذي اعتبرت هجمات بعض الجماعات المطالبة بحقوق الحيوان مثالاً معبراً عن هذا النوع من الإرهاب، بحسب الدراسة.

الإرهاب بدأ قومياً انفصالياً "يهودياً"

وإذا كان الإرهاب الديني الذي تمارسه القاعدة وداعش، واليميني المقترف من جانب جماعات اليمين المتطرف في الغرب، أكثر الأنواع المشار إليها "إثارة للقدر الأعظم من القلق في العالم الغربي في الآونة الراهنة"، فإن الأسبقية التاريخية؛ كانت لـ"القومي الانفصالي"، بل حتى ذلك الذي تمارسه القاعدة اليوم والطالبان وداعش العراق، في شق منه له أبعاد انفصالية، كما هي الحال بالنسبة لحركة الطالبان، وحركة أنصار الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة في الصحراء الكبرى، إذ جاءت بذرتها الأولى على خلفية المطالب الانفصالية والحقوقية للعرب والطوارق شمال مالي بقيادة المقاتل الطارقي الشهير إياد أغ غالي، قبل أن يصبح عضواً بارزاً في تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ومديناً بالطاعة لأيمن الظواهري.

ويشير الكتاب في تأصيله النظري لظاهرة التطرف والإرهاب، إلى أن النشأة الأولى تعود إلى ما قبل 2000 سنة، إذ "تورد السجلات التاريخية حادثة إرهابية وقعت في بدايات القرن الأول قبل الميلاد، عندما استهدفت مجموعة من المتمردين اليهود جنوداً رومانيين في القدس، مستخدمين الخناجر في ذلك... وأرادوا بفعلتهم هذه إشعال انتفاضة شاملة ضد السلطات الرومانية الحاكمة، وقد نطلق في يومنا هذا على من قاموا بهذه الحادثة حركات قومية انفصالية إرهابية"، وذلك استناداً إلى التقسيم السابق لفئات الإرهاب، من حيث الدوافع والمآرب.

وحاول الباحثان أن يستقصيا ما إذا كانت أنواع الإرهاب المختلفة "نبتت من جذور واحدة، أو أنها ذات أصول متنوعة"، لكنهما في حكم أشبه بالمسبق، أقرا بأنهما يمران على الحركات القومية والانفصالية، مروراً عابراً. هذا على الرغم مما كان للحركتين من أثر راهن لا ينكر في تأجيج التطرف والإرهاب اليميني والديني، أو تلبسه بلباسهما، أو العكس أيضاً، كما في حركة الصهيونية العالمية، أو النازية، وحديثاً تنظيم "جبهة النصرة" التابعة للقاعدة، التي تحولت إلى "أحرار الشام" في نسختها الحديثة.

هل تبرر "القيم" الإرهاب؟

وبين أكثر الأمثلة طرافة ومغزى هذه الأيام، إيراد الباحثين لقصة "حركة حق المرأة في الاقتراع" في بريطانيا، وهي التي نشأت عام 1903 على يد إميلين بانكيرست وبناتها، وبدأت تسلك مسار المعارضة العنيفة عام 1905، عندما قامت اثنتان من أعضاء الجماعة بمهاجمة المؤتمرين في لقاء سياسي وفضه بالقوة، مما أدى إلى إلقاء القبض عليهما وحكم عليهما بدفع غرامة مالية.

وكانت الحركة النسوية، ظهرت في إنجلترا تطالب بحق المرأة في الاقتراع مع نهاية القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من ذلك سار التقدم في إحراز هذا الهدف سيراً بطيئاً، فقد كان معظم رجال البرلمان يعتقدون بأن النساء لا يمكنهن فهم طريقة سير أعمال المؤسسة التشريعية، ولهذا ينبغي ألا يمنح لهن حق التصويت، مما أدى إلى تنامي التوجهات المتشددة، وبروز حركة تدعو لاستخدام العنف في الحصول على تلك الحقوق.

أعضاء الحركة تطور عنفهن إلى أشد مما أشير إليها بحسب ما وثقت الدراسة، إذ تجاوزن إلى إحراق الكنائس وإتلاف ملاعب الجولف وتفجير بيوت سياسيين، واتخذن سياسة صارمة في مواجهة الحكومة تمثلت في الإضراب عن الطعام عند سجنهن، فيما قامت السلطات بإطلاق سراحهن كلما أوشكن على الهلاك وبلغن قدراً من الوهن شديداً، إلا أن نشوب الحرب العالمية وحشد المجهود الحربي لها عام 1918، أقنع الساسة البريطانيين بإعطاء المرأة حق الاقتراع في بريطانيا العظمى.

وقرأ الباحثان هذه الحادثة على أنها تتسق مع التنظيمات الإرهابية، على الرغم من قيم تمكين المرأة النبيلة التي تستهدفها الحركة، مما أوحى لهما بإشكالية أن البعض "يجد صعوبة كبيرة في تقبل فكرة وجود قيم كامنة وراء مفهوم الإرهاب، لكن من يشاركون الإرهابيين في أفكارهم، ويؤمنون بقضاياهم، ينظرون إليهم باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية".

ولهذا خلصت الدراسة إلى أنه بغض النظر عن القيم التي يتضمنها الفعل الإرهابي عند مجموعة هنا أو هناك، فإن "التهديف باستخدام القوة غير المشروعة، أو استخدامها بالفعل لتحقيق هدف سياسي، أو اقتصادي، أو ديني، أو اجتماعي عبر إثارة الخوف أو الإكراه أو الترهيب"، هي عمل إرهابي.

لا يظهر من العدم

ولحسن الحظ فإن الإرهاب على بشاعته في نهاية المطاف "لا يظهر من العدم، إذ تسبقه دوماً عملية تطرف، لا تؤدي للإرهاب بالضرورة" لكنها في اعتقاد الباحثين المرحلة المثلى للقيام بالكثير من جهود المكافحة ودحر احتمالية اللجوء للعنف.

ولهذا بنى الكتاب تتبعه للظاهرة ومحاولة فهمهما في تسعة فصول رئيسة سوى العاشر، الذي خصصه لتلخيص أفكار جميع الفصول، فخصص الأول للعوامل الرئيسة المؤثرة في التطرف والإرهاب والعلاقة بينهما، بينما ناقش الثاني الصور النمطية والتعصب والتمييز، بوصفها "تؤدي عادة إلى الحد من التواصل بين مختلف الجماعات، وتفرض نوعاً من العزلة الاجتماعية والشعور بالحرمان لدى جماعات الأقليات".

وتفحص البحث في فصله الثالث التهديدات المرجحة للتطرف والإرهاب، مثل "المظالم المدركة، والآراء السلبية عن الجماعات الأخرى، وعدم اليقين، والخوف، والغضب والإزدراء وسواها"، ثم تابع في الفصل الرابع الدور الذي تلعبه المحددات الثقافية في تعزيز التطرف والإرهاب، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والمناخ الاجتماعي، والأحداث المحفزة، التي تنشط أثناءها عمليات الاستقطاب والتطرف عادة. ولا يغفل الكتاب بعض السمات الشخصية التي اتسم بها المتطرفون مثل السلطوية، وكذلك الخصائص الديمغرافية، مثل الحالة الاقتصادية والاجتماعية والعمر والجنس، وذلك في الفصل الخامس الذي تلاه استقصاء الهوية الاجتماعية والأيديولوجية في السادس، إلى جانب دور الدين والأيديولوجيا في السابع.

أما في الفصلين الثامن والتاسع، فيتابع الباحثان العديد من المتغيرات الفردية والجماعية المفضية إلى التطرف ومن ثم الإرهاب، وسبر الأسباب التي تقف وراء تحول بعض الجماعات نحو العنف أو الابتعاد عنه، ناهيك عن عمليات الانفصال والانشقاقات داخل تلك الجماعات، والبرامج التي تستهدف استصلاح المتطرفين، وبعض العائدين من مناطق القتال، مثل سوريا والعراق وأفغانستان.

وهكذا بدا أن الكتاب الواقع في 492 صفحة من القطع الكبير "أي 4" تطرق لأهم التساؤلات التي تؤرق المشهد العام المنشغل بالتطرف والإرهاب، موظفاً تخصص "علم النفس" في التحليل والاستنتاج.

السياق العام أرجح من العوامل الشخصية

وكان من بين ما توصل إليه أن السياق الاجتماعي، أرجح من العوامل الشخصية في لجوء شخصية ما إلى العنف، ذلك أن "السياق الاجتماعي الأوسع نطاقاً قد يزيد من وتيرة عملية الاستقطاب بين الجماعات، ويسهل ميل الأشخاص والجماعات نحو التطرف ولجوئهم إلى العنف، في حين أن عوامل الشخصية تلعب دوراً متواضعاً بعض الشيء في كل أشكال الإرهاب".

ولاحظوا من بين أغرب الدوافع نحو الإرهاب بين الشبان، غواية الإثارة، وتحقيق الذات، لدرجة أن أحدهم برر تركه تنظيم داعش بأنهم كلفوه بـ"غسل الثياب، وتوزيع الطعام" وحسب، وهو أمر لا يجد له أي معنى. وأظهرت نتائج فحص سير ذاتية للعديد من المنتمين إلى التطرف أنهم من ذوي الحالة المادية الميسورة، لأن الهم الأيديولوجي في مجتمعات عدة يعتبر ترفاً، لا يمكن أن ينصرف إليه المشغول بقوت يومه. كما أن الباحثين وجدوا في الحالة البريطانية أن الزواج وتكوين الأسرة، لا يشجع على لزوم الاعتدال بالضرورة، مثلما هو شائع.

لكن هذا لا يلغي خطر المقارنات المفضية إلى الشعور بالحرمان النسبي، ودورها في التشجيع على التطرف "فالمقارنات تؤدي إلى صور شتى من إدراك الأشخاص أنهم يحصلون على أقل مما يستحقون، مما يوقظ بداخلهم الإحساس بأنهم يتعرضون للتمييز وشعوراً بالظلم، وهنا تكمن المفارقة فإن كان الحرمان يشجع التطرف، فإن ارتفاع المستوى الاجتماعي يزيد من أرجحية التطرف".

إلا أن هذا التناقض في نظر الباحثين يمكن حله من خلال تحديد الأشخاص لأي الجماعات يقارنون أنفسهم، "وقد يكون ذلك السبب وراء كون الأشخاص الأوفر حظاً، أكثر احتمالية للتطرف، فالتفاوت بين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي الفعلي، وما يحصل عليه أفراد الغالبية المكافئون لهم غالباً ما يكون كبيراً". ومن هذه الثغرة تسلل داعش إلى مسلمي الغرب، فشكلوا عدداً كبيراً بين جنودها.

التجانس بين الأقلية والغالبية مربط الفرس

وتأتي الأصولية الدينية التي كثيراً ما تكون سبباً للعنف في نقاشات الباحثين، قضية ليست دائمة الصدارة، فعلى الرغم من أهمية الدين إلا أن هناك عوامل تسهم بإسهامات مؤثرة. ونقلاً عن باحثين مثل كروغلانسكي وزملائه أن "البحث عن الحيثية أحد تلك العوامل، وقد تلعب عوامل فردية مثل الإثارة دوراً مؤثراً في الميل إلى التطرف والإرهاب". لافتاً إلى أن جماعات مثل داعش وحزب الله اللبناني (عبر الألعاب) تستخدم أفلاماً احترافية لإقناع الأشخاص بالالتحاق بها. "فقد ينظر بعض الشباب في هذه الثقافات إلى القتال بوصفه جواز مرور نحو مرحلة الشباب، وإشباعاً للرغبة في الإثارة والمخاطرة".

ويخلص البحث في نهاية المطاف إلى تأييد "مؤشر الإرهاب العالمي" الصادر في 2014 في تمسكه بأن "المناخ السياسي وتماسك الجماعة هما محددان رئيسان لمستوى الإرهاب داخل أي بلد"، مرجحاً أن تزايد "الوعي بوجهتي نظر الأقلية والغالبية، يساعد في خفض أرجحية الاستقطاب والتطرف، ويساعد أيضاً في وقاية الأشخاص من تبني الحلول العنيفة لتحقيق أهدافهم".

ومع أن المعلومات التي زخر بها الكتاب والتحليلات، يعول عليها الباحثان أن تساعد في نهاية المطاف على "خفض أرجحية الإرهاب، وزيادة أرجحية تبني الأشخاص حلولاً غير عنيفة"، إلا أنهما يقران بأن التحدي لا يزال قائماً، ما لم يصل البحث العلمي إلى أداة تشخيصية لتحديد "الإرهابيين المحتملين"، إذ إن التنبؤ بالأحداث النادرة "مهمة صعبة للغاية". وإلى ذلك الحين تبقى جهود مكافحة الإرهاب ومعلومات أجهزة الاستخبارات الأمنية وجهود القوات المسلحة في احتواء المشكلة، ذات أهمية كبيرة، وإن كانت لا تصل إلى "حل حاسم للمشكلة" في نهاية الاستنتاج عند الباحثين الغربيين.